此幅《远山归牧》描绘牧童安然跪坐牛背上,头戴斗笠,穿着短衣短裤,回头观望远处青山,妙趣天然,似乎还能让人感觉到方才渡溪的慌忙。牧童与牛是中国文化中诗与画的传统题材,是农业社会最经典的诗化场景,李可染用笔墨拓展了这种诗意空间,用其丰沛的感情描写了人类情感中最细微、最让人感动的诗意世界。水牛的身体用结实的墨块造型,笔痕清晰有力,充分表现出牛形体之厚重、筋骨之强韧,将其置于底部,令画面顿生稳重之感。背景青山叠翠,烟霭氤氲,将画面推向悠远之处。人、牛、景共融画境,情趣盎然。李可染的牧牛图和他的山水画一样,成就了其艺术人生的双高峰。雄浑的山水是他对精神的不断升华,牧童与牛是他对灵魂的不断净化。

李可染画作的价值主要是他创造性地探索出新图式,并表现出浑厚博大的精神力量。在后期的创作生涯中先生坚定地把立脚点确立在中国画家的民族自信心与艺术水准的不断的自我提高和完善之上,并没有丝毫的迎合他人之意。先生认为,有漫长历史积淀和民族传统的中国绘画艺术,就其艺术性而言也绝不比任何民族的任何艺术种类逊色。相反,它的博大精深与独特的美的语言,在世界艺术之林中是光彩夺目的。李可染为我们营造出一个气象浑莽、意境深邃的画面,生动真实之中又寄寓着一种博大的艺术境界,其中昭示着坚质浩然的民族精神。

李可染先生的此幅写生作品别开生面,画面描绘颐和园昆明湖上玉带桥一片小景,树林掩映,桥下游船点缀期间,颇有野趣,正是颐和园后湖别致小景的真实写照。可染先生在《颐和园写生谈》中写道:“主要的东西,一定要给予适当的显露。在构图上,一般说来,应避免将主体置于画的中心。构图的关键,不只是在纸的中心,更要在纸的边缘上动脑筋。”游船置于画幅边缘,仿佛正在游出画面,给人以置身颐和园观景之感,微风拂面,充满想象空间。

颐和园是李可染先生写生的重要对象,曾反复画过。自然对象的“精神气质”,是要“经过画家思想感情的夸张渲染”才能被表现出来的,这就需要画家有建立在“深刻感受”基础上的强烈的感情投入,而且还要有“表现自己亲身感受的强烈欲望”,这才叫做艺术创作上的“情感交融”,以景写情,缘物寄情。由此可见,李可染眼中处处皆风景,以富有感染力的笔墨,让常见的景色富有诗情画意。

李可染在牧牛系列画作中的笔墨是最大胆、最豪放、最无所顾忌的,章法结构也最新奇。因为画牧牛图的时候,他的心情最放松、最无负担,所以他往往能画得随心所欲。因此,李可染的一些笔精墨妙之作,常常出现在牧牛图系列之中。

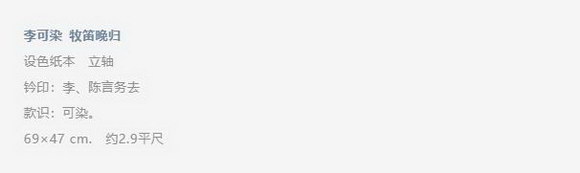

这幅《牧笛晚归》是李可染典型的富有田园风味的牧牛图。画面右下方牧童坐在牛背上牧笛声声,清响满山林,暗藏着“牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹”的诗意之情。

李可染讲究“形式对照”法,画面上方纯以墨彩渲染写出藤花枝蔓,浓淡有致,水汽纵横。他以浓墨染牛,用焦墨作粗线条来描绘牧童的轮廓,人物肌肤施加赭石色调,成为了全画的焦点。中景处的留白,也增强了整个画面的纵深感。画面中一时间充满黑与白、面与线、大与小、粗豪与俏皮对照的韵律感。

牛是李可染先生一生最为喜爱描绘的对象,创作起源于上世纪四十年代抗战时期的特殊经历。李可染曾住在四川乡下一农户家,每天看着房东家的水牛在田里劳作,日出而作日落而息,被水牛的勤劳、倔强、朴厚的精神所感动,于是便开始画牛,利用牛的形象来演绎中国人的勤劳勇敢、力大无穷,也以此表达抗战时期中国人民的坚强意志。从那时开始,牛便成为李可染绘画上的重要创作题材。抗战结束后,李可染也一直以牛的精神自勉,以牛为“师”,后其画室名为“师牛堂”便可知其寓意,他用牛一般坚韧苦学的精神默默耕耘于艺坛,终其一生不厌其烦地创作了许多精彩的牧牛图。以至于人们把他的牛,同齐白石的虾、徐悲鸿的马、黄胄的驴,并称为20世纪“中国水墨四绝”。

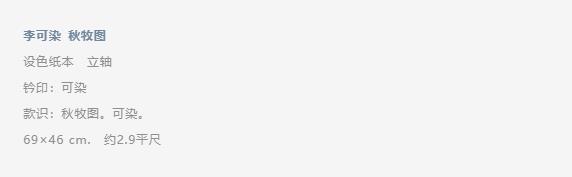

此幅《秋牧图》画面右下角描绘了一只强壮的水牛俯首站立,一旁的牧童在树下抱膝休憩,将斗笠置于一旁,水牛以溢染之法出之;牛角及牧童衣纹则以寥寥数笔勾之,极具感染力。将牛的忠厚淳朴和牧童的活泼可爱表现得淋漓尽致。这一乡间最为平凡的场景,以水墨的方式赋予了它更多田园牧歌的意趣。

李可染的画笔墨苍健,意境清新,自成一家。他酷爱画牛,笔下敦厚勤劳的耕牛与天真活泼的牧童,相映成趣,诗情画意,跃然纸上。他不只画牛,寄托情思,还以牛为师。他的画室名为“师牛堂”,又有“师牛”、“师牛堂”、“孺子牛”诸印,以示其志。

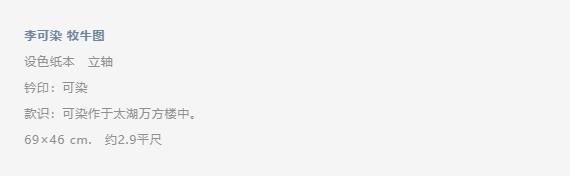

李可染在二十世纪四十年代前后画的水牛以“渡水牛”居多,总以牛与牧童结伴。是幅《牧牛图》以水墨皴擦渲染,淡着色,取长方形,重视人物动态和表情的描写,两个牧童头戴斗笠,跨坐在牛背上对视欢笑,头顶柳枝垂下,微风轻拂,水牛浮在水中做闭目安详之态,表现的场景在乡村生活中随处可见,可一经他妙笔皴擦,勾勒点染,却别有洞天,境界顿时开阔起来。充分折射出画家怀有一颗烂漫童心和对江南水乡的热爱,对田园生活的向往。李可染不故步自封,也不盲目跟风,在画作中融入文人画的意境,形成了自己的艺术风格。